为了保证人民最基本的生活需要,1955年开始实行了票证制。票证有国家发行的,也有地方、军队或者大型工矿企业发行的。那时候买食品都是定量的,钱和粮票、布票、肉票及各种副食品票、购物票要搭配使用。票证的使用范围涵盖了生活的几乎各个层面。到粮站买粮需要粮票,供销社扯布需要布票,结婚买家电需要工业票,过日子用的肥皂、洗衣粉,女孩子擦的雪花膏需要轻工业票。随着改革开放的到来,1992年各类票证相继退出流通,这些曾经的老票证成为中国社会发展的特殊见证。

80年代,黄河路上的食杂店

粮站卖粮

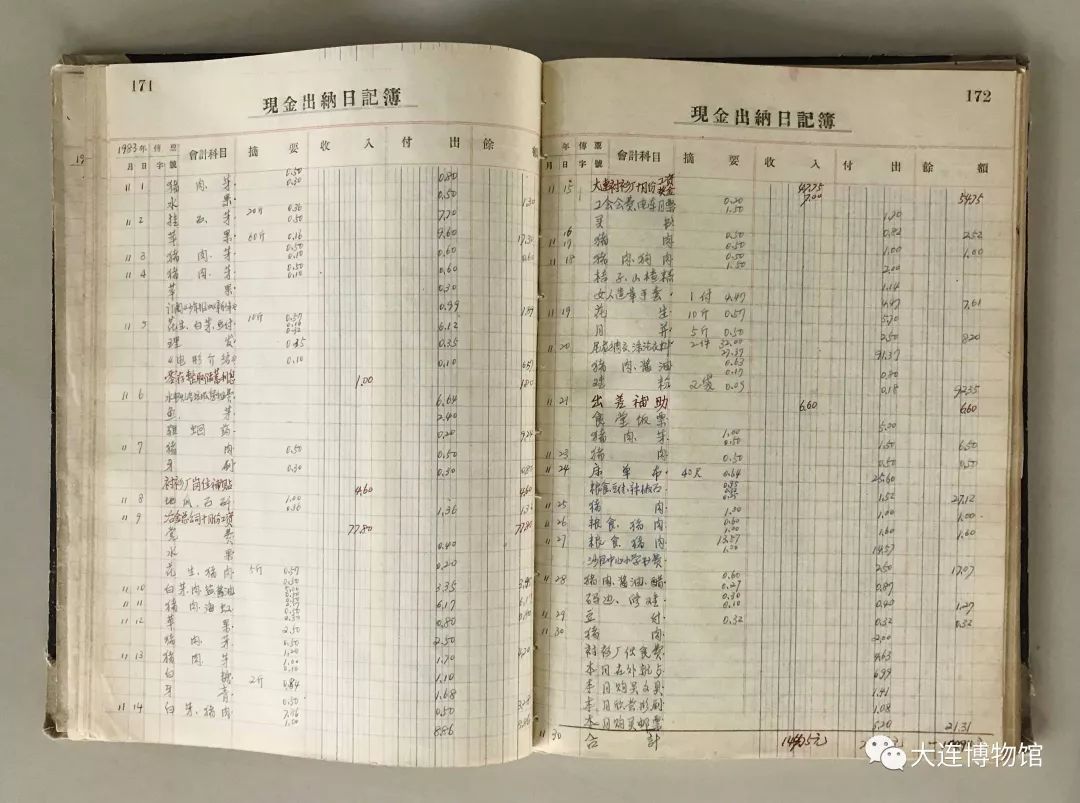

展厅中有一件特殊的展品,是大连中山区的一位居民安邦才的生活“小帐本”。自1956年开始,安邦才至今共记了8本、近5万笔收支账。“小账本”中记录着许多人民生活的变化,比如“秋菜”。那个时候大连地区的主食以玉米为主,副食以时令蔬菜为主。由于冬天时间长,蔬菜种类少,萝卜和白菜成为冬季的储备蔬菜。

1976年11月“秋菜”上市,安邦才花费18.48元买了500斤白菜、260斤萝卜。“那时候我和妻子上班、孩子上学,饭盒里的主菜就是白菜、萝卜。妻子将萝卜切成花,晒干贮存,冬天用荤油蒸着吃,称之为‘牛肉干’。在那个物质匮乏的年代,这种自制的假‘牛肉干’吃着也觉得特别香。”安邦才说,“现在市场随时随地都能买到新鲜的蔬菜,‘秋菜’在账本中已难觅踪影,真正的牛肉干我想吃多少就买多少。”