辽南地区,三国时期受到山东学者管宁、王烈讲学、传道的影响,形成了独具特色的区域文化,因此该地区又被称为“管王之地”。从地理位置上看,今天的辽南地区主要包括大连市、瓦房店市、普兰店市、庄河市、长海县、营口市、大石桥市、盖州市、海城市和岫岩满族自治县,总共10个县市区。

所谓的“辽南皮影”是一个涵盖性较为广泛的概念,是对分布在辽南地区内的各种地方皮影戏的统称。具体来看,辽南皮影包括和被列入第一批国家级非物质文化遗产名录的。

辽宁锦州皮影戏表演《斗鸡》

据魏力群先生考证,明代以前全国皮影并没有形成明显的区域风格。明代以后,才逐渐形成明显的地域性风格,各地皮影戏的风格产生了比较大的差异。由此而产生了以滦州皮影为中心的北方皮影、以陕西皮影为中心的西部皮影、以江浙湖广为代表的中南部皮影。

辽南皮影正是清代乾嘉时期由冀东传入并与当地原有的影戏结合而逐渐形成的。

《盖州志》记载:“皮影是在清中期从关里过来的,辽南影戏分南北两派,南派包括瓦房店、宽甸、金州、丹东、普兰店,北派包括盖县、大石桥、岫岩、海城。复州则是南北两派都有的地方。南派没有剧本,也没有什么发展,因为在日伪时期灯火管制,夜间不许唱影。北派吸收各剧种的新旋律,有所发展,木版四胡是这里乐器的特点。”

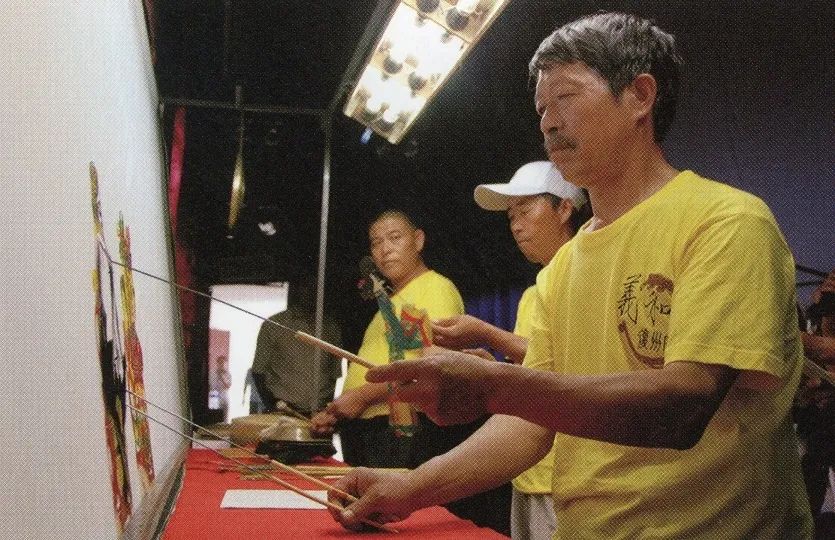

辽东王氏皮影戏表演

久负盛名的复州皮影戏,真正活跃和盛行的时间是在清朝嘉庆年间。当时河北滦州皮影艺人大量流入东北并进入了辽南地区。大约与此同时,山东登州的皮影艺人也闯关东到了辽南。复州皮影戏就是从这时候开始活跃和普遍流行起来。

复州皮影戏从地域上可以分为南北两派。

复州皮影的北派是指复州城内和城北的李官镇、驼山乡、永宁镇、赵屯乡、土城乡、万家岭镇、得利寺镇、松树镇、闫店乡、西杨乡、盖州市以及许屯镇、大石桥市等地的皮影班,他们的共同特点是都受到河北地区滦州影戏的影响,演出的剧目有影卷(剧本),演员按照剧本进行演唱和道白,称为“卷影”或“翻书影”,从演出风格上来看,北派的表演舒缓、抒情。

南派是指复州城以南地区的泡崖乡、杨家满族乡、炮台镇、仙浴湾镇、邓屯乡、三台乡、太阳升乡、长兴岛镇、李店镇、谢屯镇、复州湾镇、老虎屯镇以及普兰店市、金州区等地的皮影班,他们的共同特点是都受到山东登州皮影戏的影响,演出的剧目没有固定的剧本,而是靠艺人口传心记下来的。大约在 20 世纪的 30年代,南派皮影班也开始改唱影卷。自此以后,南北派在表演上逐渐统一了。无论南派还是北派所表演的剧目都是一样的。

由于复州皮影戏的地方风格较浓,所以它的唱腔风格和特点也十分突出。在复州皮影的演出、发展、繁荣过程中,形成了几个比较著名的皮影班,著名的有四个班,分别是温家班、孙家班、韩家班和义和班。